欧洲野牛时隔6000年重返英国!消失的物种还能“复活”?大自然真是太神奇了!安信

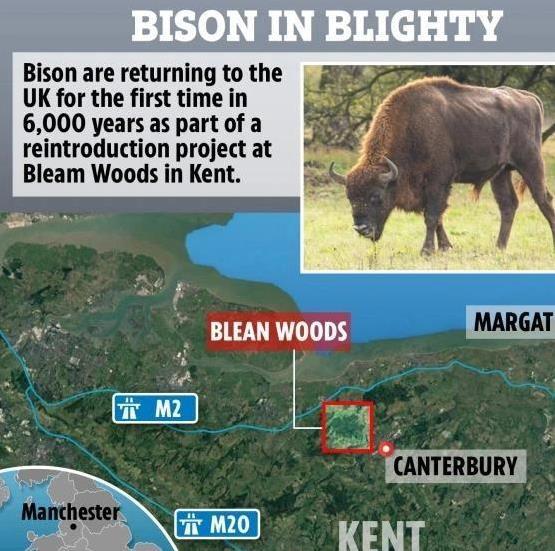

欧洲野牛回来了!这种体型庞大的家伙,曾经在欧洲的森林和草原上自由奔跑,如今却因为人类的活动几乎消失殆尽。可就在最近,英国一个自然保护区宣布,要让这些大块头重新回到大自然。这消息一出,立马让很多人瞪大了眼睛:消失6000年的野牛,还能再回来?大自然到底藏着多少秘密?

先说说这欧洲野牛有多厉害。成年野牛体长能到2.9米,体重最重能超过1000公斤,简直就是一头移动的小山!它们吃草,性子温和,是欧洲最大的原生食草动物。过去,欧洲野牛遍布欧洲大陆,森林、草原到处都能看到它们的身影。可惜,人类开发土地,砍树盖房,野牛的家被一点点挤占,再加上捕猎,野牛数量越来越少。到1627年,最后一头野生欧洲野牛也离开了这个世界。

不过,野牛的故事还没结束。虽然野外没了它们的踪影,但动物园里还养着一些欧洲野牛。数量虽然不多,但总算没让这个物种彻底消失。现在,英国的保护区决定给野牛一个新家。这个保护区占地1200英亩,约4.8平方公里,空间比动物园大多了。里面还有其他野生动物,野牛回去后,能让整个生态系统更热闹。更重要的是安信,这一步是为了让野牛重新适应野外生活,慢慢恢复它们的种群。

保护区的计划很简单:从其他地方引进几头野牛,放到这片土地上,让它们自由生活。听起来容易,但做起来可不简单。野牛需要足够的草地和水源,还得确保它们不会被偷猎。英国的保护区已经准备好了一切,科学家和工作人员都在盯着,争取让野牛在这片新家扎根。这不光是为了野牛,也是为了让大自然恢复点原来的模样。

说到物种“复活”,欧洲野牛的回归还算不上真正的“重生”。毕竟,它们只是从别的地方搬过来,而不是从灭绝状态凭空冒出来。可大自然里,有些故事比这还神奇。比如,亚达伯拉岛礁的白喉秧鸡,就上演了一出真正的“复活”大戏。这种小鸟的故事,简直让人觉得大自然在跟我们开玩笑。

白喉秧鸡本来是会飞的鸟,生活在印度洋的亚达伯拉岛礁上。这个岛食物多,天敌少,白喉秧鸡过得太舒服,慢慢就不飞了。翅膀没用了,飞行能力就退化,变成了不会飞的鸟。可13.6万年前,海平面上升,岛被淹了,这些不会飞的秧鸡也跟着消失。谁能想到,岛礁后来又浮出水面,奇怪的事情发生了:不会飞的白喉秧鸡又出现了!

科学家研究后发现,这些“新”秧鸡其实是从别的地方飞来的白喉秧鸡。它们来到岛上后,因为环境跟以前一样,食物多、天敌少,飞行能力又慢慢退化安信,变成了跟13.6万年前一模一样的不会飞的秧鸡。这事儿被科学家叫做“重复进化”。简单说,就是大自然在特定环境下,能让同样的物种“重演”一次进化过程。

这现象听起来玄乎,但其实很有道理。自然环境就像个大模具,条件一样,物种就会被塑造成差不多的样子。白喉秧鸡的故事告诉我们,物种消失了,未必就真的没了。只要环境合适,它们可能以另一种方式“回来”。这不就像咱们生活里,换了个地方,但老习惯还是改不掉?

欧洲野牛和白喉秧鸡的故事,让人忍不住感叹大自然的神奇。人类活动让不少物种没了家,但保护工作也能让它们重新找到归宿。英国保护区的野牛计划,不只是为了救野牛,更是在提醒我们:保护自然,其实就是在保护我们自己的未来。毕竟,地球是大家的家,野牛、秧鸡,甚至我们自己,都得靠这片土地生活。

再说回野牛,英国的这个保护区可不是随便选的。1200英亩的土地,有草有水,环境跟野牛祖先生活的地儿很像。科学家还计划长期观察,看野牛能不能适应新家,会不会繁殖出更多小野牛。如果成功,这片保护区可能会成为其他地方的榜样,带动更多物种回归自然。

白喉秧鸡的“复活”也给我们提了个醒:大自然有自己的修复能力,但前提是得给它机会。岛礁能再冒出来,秧鸡能再“进化”,靠的是环境没被破坏得太厉害。可现在,森林被砍、河流被污染,不少物种连个落脚的地方都没有。保护区这样的项目,就像给大自然开了个小灶,帮它喘口气。

这些事儿,离我们的生活其实不远。家里的菜市场、路边的绿化带,甚至远方的国家公园,都是大自然的一部分。欧洲野牛的重返,秧鸡的“复活”,都在告诉我们一个道理:只要用心保护,消失的东西还有可能找回来。就像老家那棵被砍了的老树,种棵新的,过几年又能长成一片绿荫。

说到这儿,欧洲野牛的回归和白喉秧鸡的“重生”,不光是动物的事儿,也是我们自己的事儿。保护自然环境,不是喊口号,而是得真干。比如,少用点塑料袋,多种棵树安信,支持像保护区这样的项目,都是实实在在的行动。谁不想让自己的孩子,将来还能看到野牛在草原上跑,听到鸟儿在树林里叫?

尚红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。