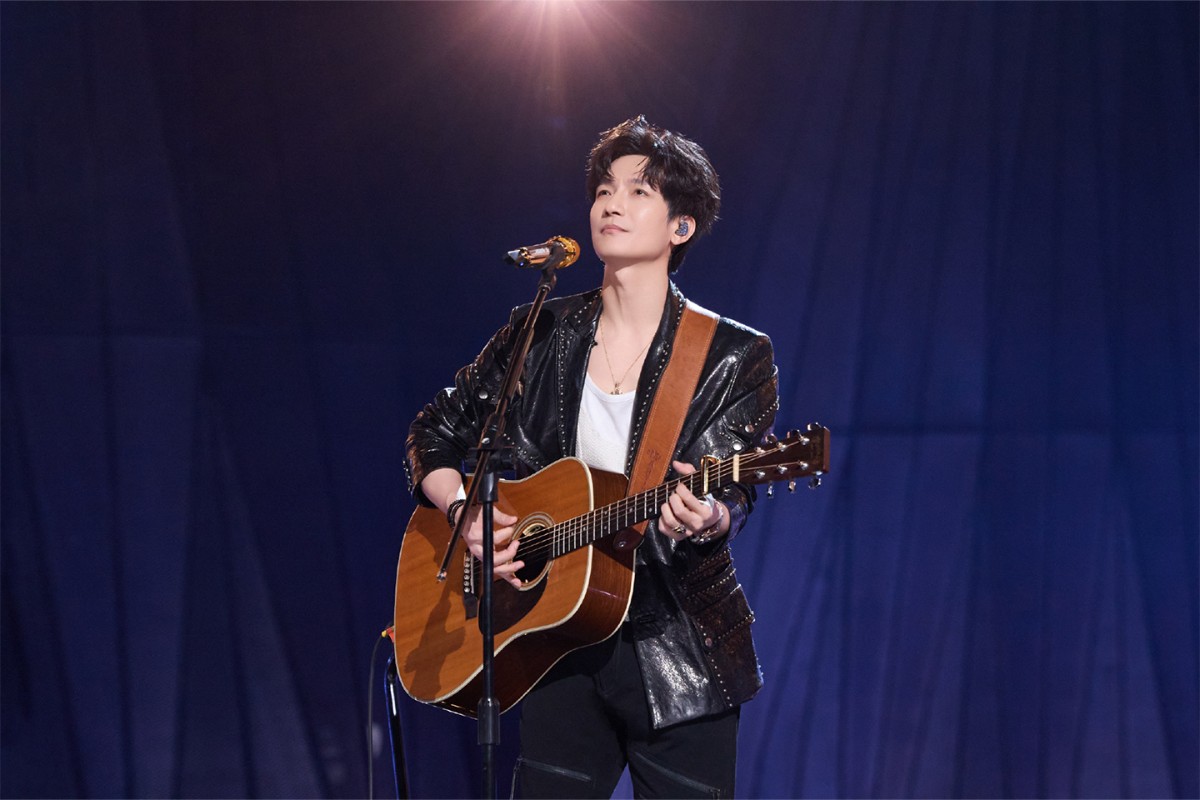

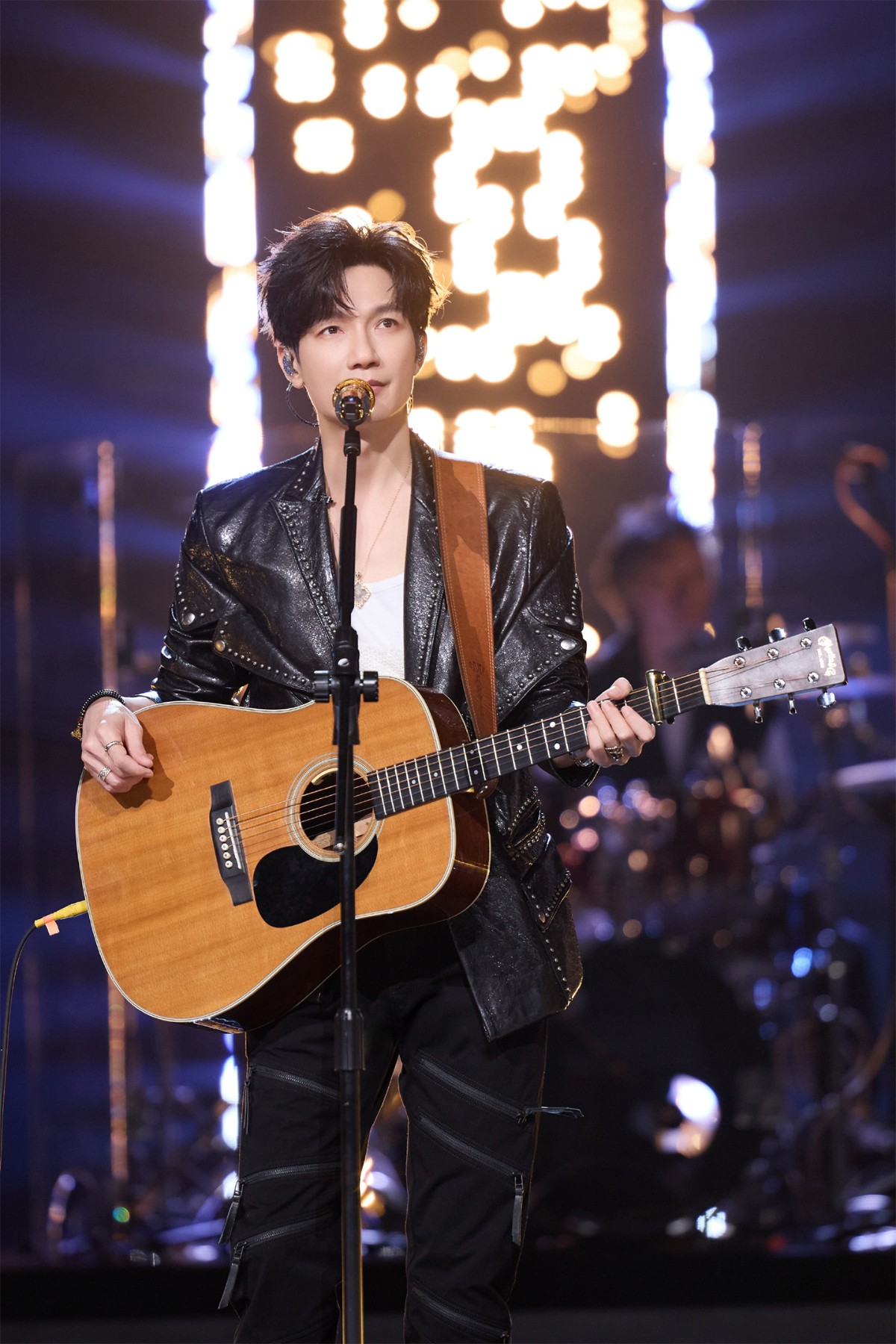

陈楚生在《歌手2025》总决赛中斩获“歌王”称号深圳配资,这一结果迅速引发广泛争议。争议焦点集中在现场表现与赛制设计两方面。总决赛第一轮帮唱环节,他与郑钧合作的摇滚曲目被部分观众和乐评人批评“旋律重复性强、缺少高音爆发力”,与其他技术型舞台形成鲜明对比,被认为表现“平淡”。第二轮独唱环节,他凭借原创曲《获奖之作》的叙事性演唱和情感共鸣获得最高票成功逆袭,但反对者认为其唱功“未达到技术碾压级水准”,高音短板明显,相比其他展现更强技巧性的作品,夺冠实力存疑。

赛制透明度不足进一步加剧了争议。节目未公开两轮成绩的权重比例,技术分、艺术分、观众投票的具体占比及综合成绩计算方式均模糊不清。观众质疑,若首轮表现处于弱势,仅靠次轮高分夺冠是否合理。更重要的是,历届“歌王”多为技术型歌手,而本届以“情感派”胜出,与观众对“歌王”的传统认知产生冲突,这让不少人对评选标准提出疑问。

这场争议本质上是审美代际冲突与行业价值观的碰撞。支持方认为,陈楚生的音乐注重人文内核,用朴素叙事传递普世情感,是“原创音乐的胜利”,官媒也肯定其“重塑音乐竞技价值观”。反对方则坚持唱功标准,批评其高音薄弱,现场表现逊于技术型歌手。究竟是技术技巧更重要,还是情感共鸣更具价值,这场关于歌王标准的讨论仍在持续发酵。

尚红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

相关文章

沪深京指数

热点资讯